Pour « Les Déracinés », c’est l’autrice elle-même, Catherine Bardon, qui avait envie de cette adaptation et qui l’a proposée à Winoc après avoir découvert et apprécié son travail lors d’un salon du livre de Bondues. Ils ont donc écrit le scénario de cette adaptation ensemble. Pour « La commode », c’est l’agent littéraire d’Olivia Ruiz qui avait vu la possibilité d’une adaptation dès l’écriture du roman et qui a insisté pour qu’elle se fasse dans la foulée. Winoc a cette fois travaillé le storyboard sur une base scénaristique de Véronique Grisseau, et Olivia Ruiz est intervenue en relecture et correction sur ce premier jet visuel.

Ces deux adaptations ont donc été réalisées avec le concours actif des autrices des romans, et les choix narratifs et visuels validés par ces dernières. Il n’en est pas de même pour l’affaire Khadra !

Les maisons d’écrivain et des patrimoines Littéraires des Hauts-de-France

Le Réseau régional des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France poursuit depuis 20 ans une même mission de valorisation du très riche patrimoine littéraire régional, d’abord à l’échelle de l’ancienne Picardie et depuis 2017 à celle de la nouvelle région.

Le Réseau a pour objectifs de :

Rendre visible et de valoriser le patrimoine littéraire et muséal régional, de favoriser et d’accompagner la professionnalisation de ses structures membres, d’initier une politique événementielle commune en organisant diverses manifestations, de développer la connaissance du patrimoine littéraire comme ressources aux projets d’Éducation Artistique et Culturelle et de prévention / lutte contre l’illettrisme, et enfin de coordonner ces projets avec ses adhérents.

Le Réseau repose sur trois piliers:

- Patrimonial : 16 maisons-musées dont 9 Maisons des Illustres et 4 musées de France

- Institutionnel : 6 bibliothèques patrimoniales, dont 4 bibliothèques municipales classées et 2 archives

- Associatif : 13 associations d’amis d’écrivain et 3 soutiens individuels.

Les adhérents qui composent le Réseau représentent une centaine de professionnels, autant de bénévoles et accueillent près de 200 000 visiteurs par an. Il constitue un maillage culturel de qualité.Le Réseau représente des écrivains du IXe au XXe siècle, et tous les genres littéraires.Il raconte l’histoire de la langue française et de la littérature.

Le « feel-good » : Un nouveau genre littéraire… quand il n’ y a pas de mal à se faire du bien…

Il y a quelques mois, Il est grand temps de rallumer les étoiles, de Virginie Grimaldi, fut élu « roman préféré » des français, au grand étonnement de certains médias littéraires. La suite du classement fait apparaitre les noms de Mélissa Da Costa, Agnès Martin-Lugand, Maud Ankaoua ou encore Valérie Perrin, autant d’autrices rassemblées sous l’étiquette, un peu rapide, de « feel-good ». Ce nouveau genre, qui a envahi les têtes de gondoles et les rayons de librairies, est décrié par les critiques, mais réclamé par les lecteurs. A l’évidence, s’il ne rassemble pas, au moins fait-il couler beaucoup d’encre. Mais pourquoi un tel engouement ?

La question semble d’autant plus légitime que, jusqu’à présent, aucune définition claire du genre n’a réellement vu le jour. D’aucuns ont tenté d’avancer des critères, pour mieux s’apercevoir qu’il n’existait pas un « feel-good » mais plusieurs nuances de feel-good, comme l’affirme Hubert Artus, journaliste pour Lire, le magazine littéraire, qui a consacré son numéro de février à la question. Ainsi faut-il distinguer, par exemple, les ouvrages de développement personnel, tels ceux de Laurent Gounelle ou Raphaëlle Giordano, des romans de pure fiction, parmi lesquels ceux de Katherine Pancol ou des auteurs de la récente collection Instants Suspendus (éditions L’Archipel), spécialisée dans le domaine.

L’objectif de l’ensemble de ces titres reste cependant le même : permettre au lecteur d’opérer une forme de catharsis et de s’engager sur un chemin de résilience. De ressentir. De pleurer, de rire, et, le plus souvent, de réfléchir également. Ces livres sont loin d’être légers, n’en déplaise à certains. Au contraire, ils abordent des sujets parfois très difficiles, créent des émotions et tentent de peindre la vie telle qu’elle est, c’est-à-dire parsemée d’obstacles mais aussi de grandes joies. La très prestigieuse Sorbonne s’est d’ailleurs emparée de la question, puisqu’elle a organisé un colloque sur le sujet les 27 et 28 juin dernier, donnant ainsi ses lettres de noblesse à cette littérature. Preuve que ce genre, aussi critiqué soit-il, a encore de beaux jours devant lui !

Dorothée Catoune

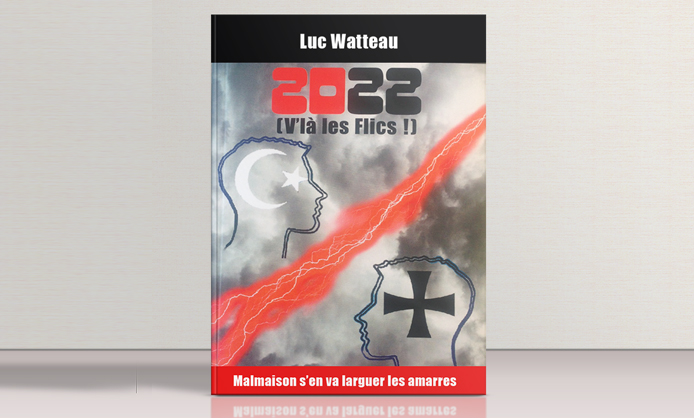

Les sirènes de Bagdad

Cette fois, l’initiative vient de l’éditeur Philéas, éditeur spécialisé dans l’adaptation BD, chez qui Winoc a publié « Les Déracinés ».

A la suite de cette première collaboration, l’éditeur a demandé à Winoc quels auteurs il aimerait adapter, et parmi les noms cités se trouvait Yasmina Khadra. Cette fois, Winoc est seul aux commandes. Scénario, dialogues, storyboard, dessin, couleur, il signe tous les postes, seul maître à bord.

Certains diront « adapter, c’est trahir », et c’est vrai que le changement de média implique des articulations narratives différentes, avec des choix dans ce qui sera conservé, abandonné, et développé. Mais adapter c’est aussi et surtout proposer une incarnation des personnages, avec une gestuelle de corps et de visage qui donneront un son et une couleur particulières aux dialogues. C’est aussi transposer une ambiance descriptive en une ambiance visuelle, passer de la poésie des mots à la poésie des couleurs… tout en conservant quelques mots. Car c’est là la spécificité de la BD sur le cinéma : avoir à sa disposition le texte et l’image pour embarquer le lecteur dans l’aventure. L’un n’étant pas subordonné à l’autre mais les deux retissant ensemble l’essence et la sensibilité du roman d’origine.

« Les sirènes de Bagdad » parlent du choc de deux cultures, occidentale et moyen-orientale, au moment de l’invasion Irakienne post 2003. Le héros est un jeune bédouin qui a horreur de la violence mais qui, à cause de ce choc des cultures, va devoir défendre un honneur familial bafoué…

Ed Phileas