Pour Emme, le chroniqueur irrévérencieux, l’Hospice Comtesse relève du fortuit, de l’incroyable, bref de la narration, du conte. Les bonnes Comtesses Jeanne et Marguerite de Flandre, Emme les connaît de par la tapisserie de Guillaume Werniers, autrefois sise dans la chapelle. Elles arborent air grave, concentré et empreint de douceur. Il eût aimé les servir, leur écrire et leur dire, agenouillé, des lais façon François Villon, Balade des Dames du temps jadis et Charles d’Orléans« Je meurs de soif auprès de la fontaine», ou« Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant » Des réminiscences de la fine amor, l’amour courtois aux métaphores convenues qui habillaient sous un code acceptable ce désir exacerbé qu’on dit charnel

Que serait le Vieux-Lille sans ce lieu qui moult fois a failli disparaître ? L’humidité de par sa situation au bord de la Basse-Deûle où la ville déversait ses immondices, délabrement, désaffection et concurrence de l’Hôpital Général créé en 1739 à quelques trois cent mètres au bord des remparts ont plombé cette construction à risques. La guette sise sur le toit de la salle des malades s’avéra impuissante contre deux incendies dans une ville hautement inflammable et qui l’est restée. Et les obus allemands de la Grande Guerre n’épargnèrent pas l’hôpital de 1 237. La spéculation immobilière fit rage, Comtesse, quoique les pieds dans l’eau, eut souvent chaud aux fesses !

Du temps qu’il était étudiant, Emme embaucha comme gardien le temps d’un week-end, puis comme guide pour une exposition de marionnettes venues du monde entier. Figures siciliennes à tringles, délicates ombres indonésiennes en cuir de buffle du woyang kulit indonésien, clowns au phallus roccosiffrédien, infatigable, du Râmâyana indien, tout un monde d’histoires, de légendes, s’ouvrit alors au jeune homme. Ses visites cartonnèrent. Le guide au pied levé eut bientôt sa clientèle. Il agissait sous la férule de Philippe Jessu, le conservateur du musée à la faconde flamande, un personnage sorti d’un tableau dr Breughel aimant bonne chère et porteuses de jupons. Suivit une exposition Tabac Miroir du Temps. Emme, non fumeur, découvrit pipes effilées, joufflues, ventrues, en terre, écume de mer, ambre, porcelaine, râpes et tabatières, des objets d’un riche passé. Ils racontaient des histoires de quatre coins du monde.

Le guide ponctuel se plaisait à évoquer les rituels de l’herbe du diable : interdiction de fumer sur les bateaux, enfumage, mutilations et décapitations des consommateurs. Le tabac était un produit exotique et diabolique, paré de tous les miracles et de tous les maux, apporté par des marins et des soldats. Un peu comme la rebeu de nos jours.

Puis vint la consécration : le recrutement hors diplôme pour le fond permanent du musée. Comtesse devint le centre de gravité du quartier à deux pas de sa chère rue d’Angleterre, dont, inlassablement, il écrit les chroniques, incidemment, creuset de ses écrits.

Comtesse, citadelle de mémoire dans la ville, s’aborde, s’investit d’abord par l’extérieur. Le caillebotis sur le mur sud couvre le canal Saint-Pierre qui alimenta le moulin éponyme rue de la Monnaie, et dont reste un mur percé badigeonné de rouge. Les visites souterraines lors des Journées du Patrimoine s’avèrent toujours bondées et source inépuisable de frustrations.

La pelouse de l’îlot, longtemps hôtesse de la bizarre statue du cardinal Liénart par le sculpteur Roulland, accueille manifestations culturelles, sdf alcoolisés, commères volubiles et infortunés privés de jardin ou de balcon dans la chaleur des nuits d’été, un peu de la diversité de la ville.

La salle des malades, plafond en châtaignier et forme de nef inversée était une église où Emme se laissait griser par les odeurs d’encaustique. Il imaginait les foules accueillies en ce lieu : blessés des guerres, malades, vieux, déviants, fous, en des lits parallèles aux murs blancs en pierre de Lezennes. Cette immensité vide se peuplait, débordait d’une humanité, mémoire vivace de la ville lacustre. Une dalle noire dans le pavement rappellerait l’interdiction des danses profanes.

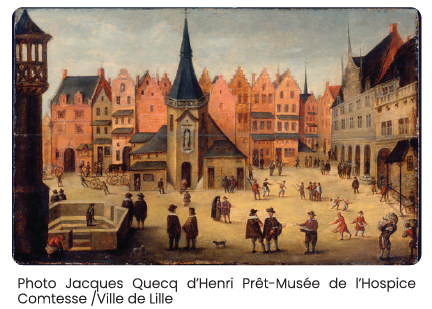

Les bâtiments de la Communauté recèlent des trésors. À l’étage, le préféré du chroniqueur c’est un petit format d’un anonyme montrant la Grand-Place au XVII siècle. Au premier plan, derrière la fontaine au change, un mec à l’aise défèque tandis que dans la fontaine, un autre, de dos également, soulage sa vessie. Le pilori voisin ressemble à une grosse toupie. Devant la halle échevinale, des citadins travaillent, se battent en duel, discutent, des enfants jouent, des chiens errent. À l’entrée de la chapelle Notre Dame des Ardents, des pénitents se recueillent. Une tranche de vie de la ville vivante.

C’était un temps où hygiène, pudeur et morale bourgeoises n’avaient pas colonisé entièrement l’espace de la cité. Pour autant, Lille n’ a pas comblé son retard en matière de toilettes publiques.

Dans la cuisine, au rez de chaussée, de fabuleux carreaux de faïence portent monstres marins et jeux populaires.

La cour débarrassée des préaux qui l’enlaidissaient s’avère un appel à la teuf et à la résurrection des fêtes flamandes. Mais où sont les fêtes d’antan ? Où sont ribaudes et ribauds, bacchanales, farandoles endiablées, corsages baillants sur mamelles généreuses ? Où pochards roulant sous les tables, se goinfrant de rôtis maousses et de volailles gargantuesques, et musiciens bien imbibés s’époumonant dans leur biniou ?

Les magasins de louage sur la rue de la Monnaie assuraient à l’hôpital des revenus considérables, en plus des financements offerts par Jeanne, droit de vent et d’eau sur les moulins entre Lille et la mer, exemption de la gabelle, droit de pêche dans la Deûle. Pour entretenir Comtesse, bourgeois et manants passaient à la caisse.

Ces boutiques, dans un rêve lointain, accueilleraient un espace dédié à l’école éponyme. Dans les années 1970 une tripotée d’artistes, Frézin, Oudoire, Parsy, Brisy, en rupture avec l’enseignement figé des Beaux-Arts, vitalisèrent la création artistique à Lille qui connut son heure de gloire dans la ville des beffrois. L’oubli est un monstre silencieux qui guette les célébrités les plus établies, comme pour le désir, les réactivations s’avèrent nécessaires. Le temps municipal dure longtemps.

L’histoire ne s’est pas figée à l’autrefois hôpital puis hospice et désormais Musée depuis 1962. De belles pages enfouies dans les réserves et la bibliothèque restent à écrire. Les caves offrent un accès à la crypte de feu la Collégiale Saint-Pierre sous le palais de justice. Des salles d’expositions archéologiques verraient le jour.

Jean Smilowski, le peintre d’art naïf, désormais orgueil du Vieux-Lille, qui en fit peu de cas, verrait un nouvel hommage à sa prolixe production. Comme chante Léo Ferré, la lumière ne se fait que sur les tombes…ou presque. Le chroniqueur se voit en activiste de mémoires, et lanceur de défis pour la plus grande gloire des gentes Comtesses et de la ville qui leur doit beaucoup, in saecula saeculorum ! Comtesse, un lieu propice à une litanie et un autre clin d’oeil à Villon : Dites-moi, Jeanne et Marguerite, mais où sont les fêtes d’antan ? Mais où sont les fêtes d’antan ?