Construire un tunnel entre la Grande-Bretagne a été pendant des siècles un projet toujours recommencé. Mais, à la fin du XXe siècle, la dernière tentative sera la bonne.

Les Le 20 janvier 1986, dans le grand hall de la mairie de Lille, lieu équidistant entre Londres et Paris, le président de la république française, François Mitterrand et le premier ministre de Grande-Bretagne, Margaret Thatcher sont venus pour signer un traité historique entre les deux nations. Ce choix n’est pas anodin. Le maire de Lille de l’époque, Pierre Mauroy, est l’ancien premier ministre. Il s’est aussi beaucoup impliqué en faveur du passage par sa ville de la nouvelle ligne TGV–Eurostar sur les axes Paris–Bruxelles–Londres. Il s’agit du 27e projet de cette nature pour un budget de 27 milliards de francs. Tous les précédents ont été des échecs, mais celui-là ira au bout !

Relier l’Angleterre à la France, revient à restaurer une situation très ancienne. Il y a une dizaine de siècles, l’île et le continent étaient reliés par une langue de terre. Nicolas Desmarest, géographe et géologue, en voit la preuve dans son rapport intitulé « Dissertation sur l’ancienne jonction de l’Angleterre à la France (1751) » :

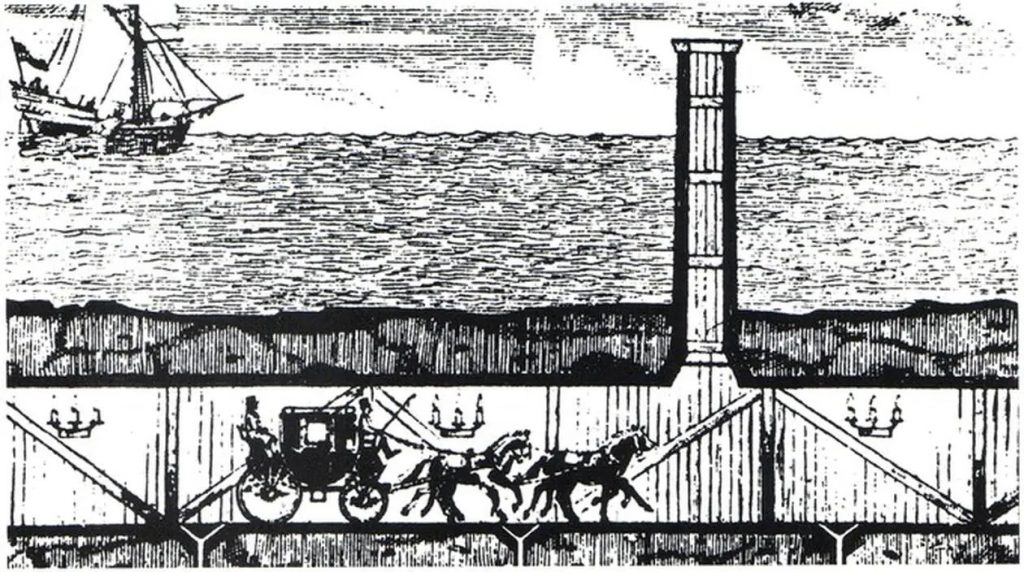

« Il y a des loups en Grande Bretagne ont-ils fait le trajet à la nage ? ». Au tout début des années 1800, l’ingénieur des mines Albert Mathieu-Favier, conçoit un projet de lien fixe entre l’Angleterre et l’Europe. Il le présente au premier consul, Louis-Napoléon Bonaparte. Il s’agit d’un projet de souterrain accessible aux hommes, aux chevaux et aux diligences. L’année suivante, la Grande-Bretagne déclare la guerre à la France, enterrant pour longtemps ce beau projet !

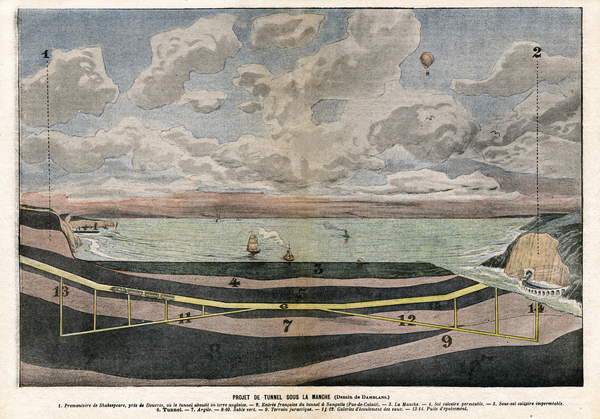

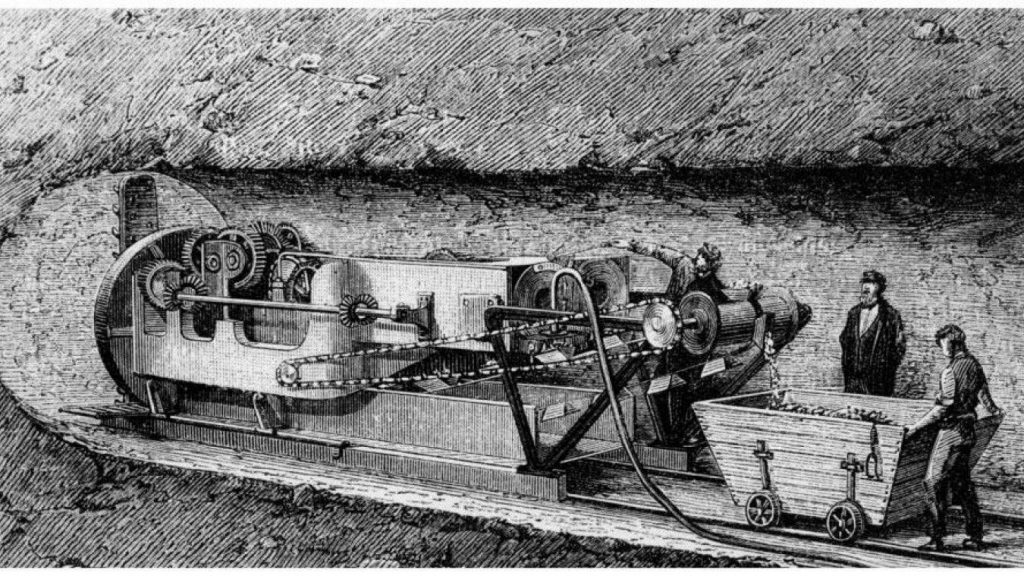

En 1833, Thomé-de-Gamond, docteur en médecine et ingénieur hydrographe relance un projet de liaison souterraine. Il effectue de nombreux sondages pour déterminer la nature des fonds sous-marins. L’une des couches, de plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, la craie bleue du cénomanien, est une roche argileuse imperméable, apte à protéger les travaux souterrains des infiltrations de l’eau de la mer.