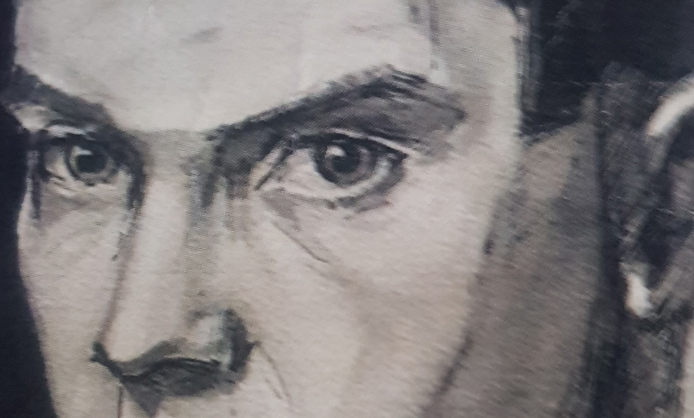

Sollicité de toutes parts, continuellement, Jean vivait dans la hantise de la récupération. Emme avait retiré un paragraphe d’un portrait trop « exposé » qu’il lui conscrait dans son premier bouquin. Les deux amoureux du Vieux-Lille s’étaient brouillés : un passage à la téloche quand Emme promotionnait son Roi de la rue d’Angleterre. Jean, dans sa générosité parfois sourcilleuse, ne partageait pas forcément sa lumière. Le gaillard, de l’aveu même des ses proches, était réputé « pas facile », délicatesse de l’euphémisme. Certains n’adoucissaient pas leurs mots, ajoutant d’autres attributs « colérique, bagarreur… », un mec bien vivant quoi, né pendant la guerre, avec aussi des codes de mec et une sensiblité d’écorché. En référence à Claude NOUGARO et au pays basque qu’il habitait une partie de l’année, Emme l’avait surnommé « le petit taureau ». Toujours prêt à rentrer dans le lard ou dans l’arène le Jeannot, la place du Concert, bitumée à son grand dam, fournissait une enceinte idoine. Pour certains, il était un phare planté dans le granite qui aidait les gens à trouver leur cap, ce qui était raccord avec cet amoureux de la mer, véliplanchiste comme le chroniqueur et navigateur de plaisance au large de Bréhat. Jean avait traversé une période sépia et exposé rue Saint-André, à deux pas de chez lui. Il avait abandonné momentanément sa palette riche en couleurs, les formes devenaient floues, le trait incertain, l’onirique se perdait. Toute production artistique connaît ses aléas.

Emme ne verse pas dans l’hagiographie, l’admiration inconditionnelle. Ce qui lui sied c’est de saisir les gens dans la ville, de rendre compte de leurs travers et des siens : cabotinage et tropisme irrésistable vers les écrans. Il a suffisamment lu de biographies et rencontré d’artistes pour se convaincre que les zones d’ombre valorisent leur clarté ainsi que leurs fulgurances de couleurs, de formes, de lumière et de notes. Toute écriture, toute représentation sous quelque forme relève d’un hold up sur le réel, s’avère une entreprise d’accaparement, d’appropriation, de récupération. Jean détestait la sulpture de Gupka dans l’église aujourd’hui désac ralisée de la (grosse) Madeleine, rue du Pont-Neuf, encombrant patrimoine que la ville peine à gérer. Emme avait écrit un texte qui mettait en scène le saxophoniste alto Henri Binault et Jean. Le musicen avec les envolées rageuses très free jazz de son biniou et le peintre avec la force ravageuse et impitoyable des aquarelles chassaient hors de l’église (Jésus avec les marchands ?) l’amoncellement de sceax, poêles, chaudrons …devenu des casseroles pour ce lieu fermé au public. Tout ce bric à brac chargé sur une noria de camions poubelles battait en retraite vers la mer. La mer du Nord regorge d’épaves, Jean allait offrir un nouveau spot aux plongeurs.

Sa terrasse à l’angle de la place du Concert et de la rue de la Collégiale, dans un bâtiment en briques rouges relooké avec des balcons blancs, il l’avait baptisée son « observatoire ». Elle offre une vue imprenable sur la ville que Emme partage depuis son donjon au quatrième étage de la rue d’Angleterre : s’extraire, prendre de la hauteur, s’élever pour exprimer les facettes multiples de la cité.

Du temps qu’il était professeur, avec sa collègue d’arts plastiques, Emme avait monté dans son établissement une exposition sur l’aquarelliste. À partir d’affiches prêtées par Jean, d’agrandissements d’aquarelles tirées de son LILLES FOLIES, élèves et collègues avaient découvert les influences (PIRANESE et EICHER), la vision onirique à partir des angles de prise de vue démultipliés, des perspectives et des couleurs. Tout un Lille disparu de la Porte d’eau au canal de la Basse Deûle aujourd’hui tristounette avenue du Peuple Belge, avait surgi. Jean, mémoire colorée de la cité et appel à résurrection. Les professeurs avaient attendu la validation de leur travail avec l’émoi ressenti d’ordinaire pour une inspection. Jean l’exigeant leur avait donné quittus, rencontré la communauté éducative et posé pour un bel article dans La Voix du Nord. Allélujah !

Il n’aimerait sans doute pas le point de vue pris par cete chronique, le PATTOU, mais rendre hommage c’est prendre le risque de déplaire, de s’écarter de ce que furent les attentes, de ne pas chercher à tout prix concordance, validation, surtout pas bénédiction. Dans l’écriture comme dans l’amour, le dernier mot appartient au vivant ! Emme s’est toujours amusé de l’homonymie, sans jamais piper mot à l’aquarelliste, avec «patou» ce maousse chien des Pyrénnées. Queue longue et touffue, robe blanche, obstiné, il est prisé pour se montrer protecteur avec les siens et inspirant la crainte aux étrangers, capable de mettre en déroute vilains loups et redoutables ours. Jean s’était frotté souvent aux prédateurs.

Local et universel, disponible dans la proximité et éternel voyageur en partance pour l’ailleurs proche ou lointain, lucide et otpimiste raisonnable, Jean PATTOU, l’échelle d’un Géant.

par Michel L’Oustalot